足の浮腫みについて考える👣

平素よりお世話になっております。

今週は「足の浮腫み」について少しお話させていただきたいと思います。

訪問の際にとてもよくお見掛けする、浮腫みですが

①「なんでこんなに腫れてるのかね。なにもしてないのに。」

②「水の飲みすぎかね。」

③「塩分は控えてるのになぁ。」

と利用者様からお話を聞くこともあります。(上記①~③実は浮腫みの原因の可能性があります。それについては後述しますが…)

まず、この「足の浮腫み」そもそも何なのでしょうか。

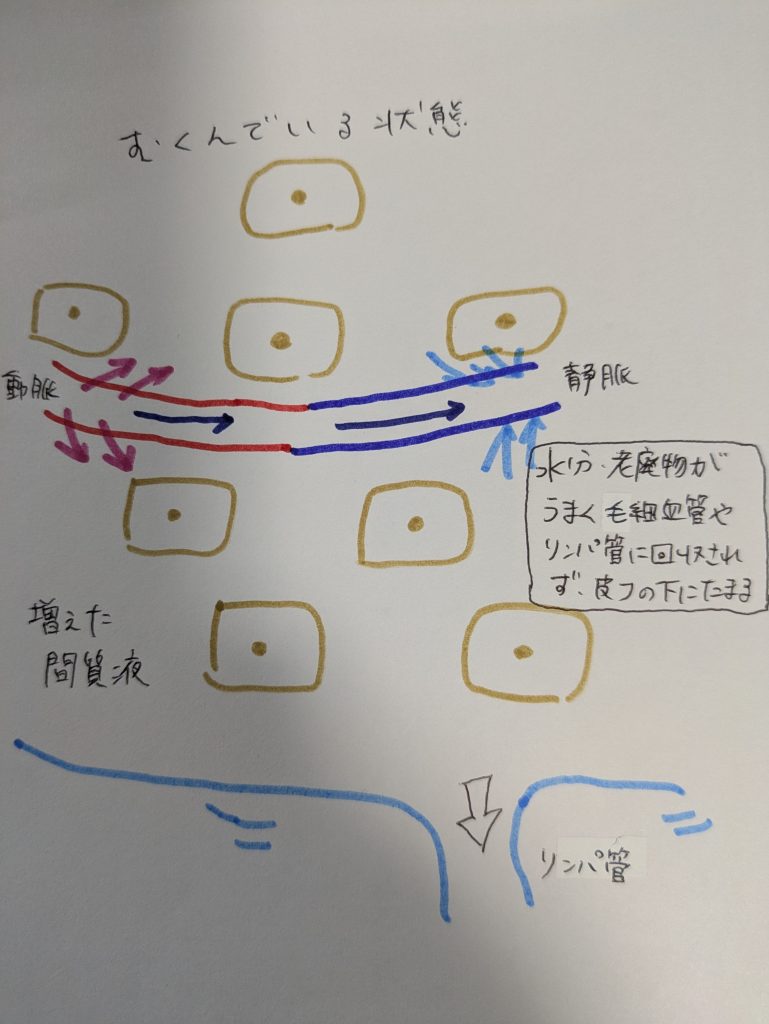

“浮腫みとは、毛細血管から細胞へ流れる水分量が増加したり、毛細血管やリンパ管への水分吸収が減少したりする事によって生じるもの”とあります。

図にするとこんな感じの状態になっています。

(※私の手書きです…)

簡単に言うと、細胞の周りに液(水分)が染み出してる状態を言います。

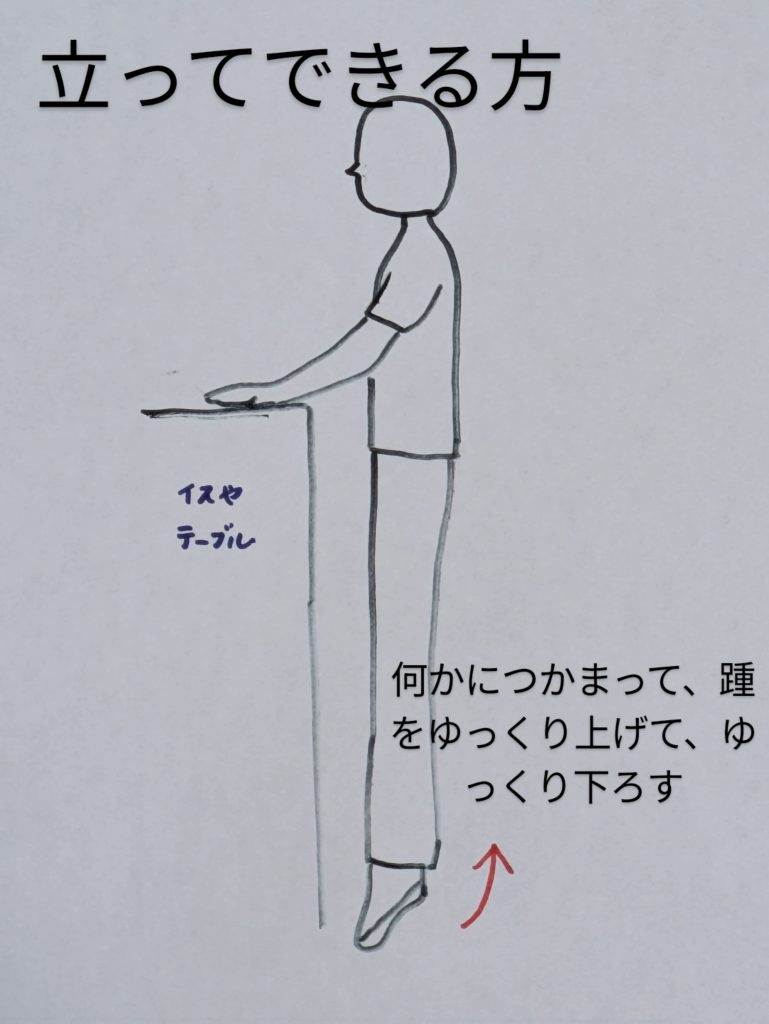

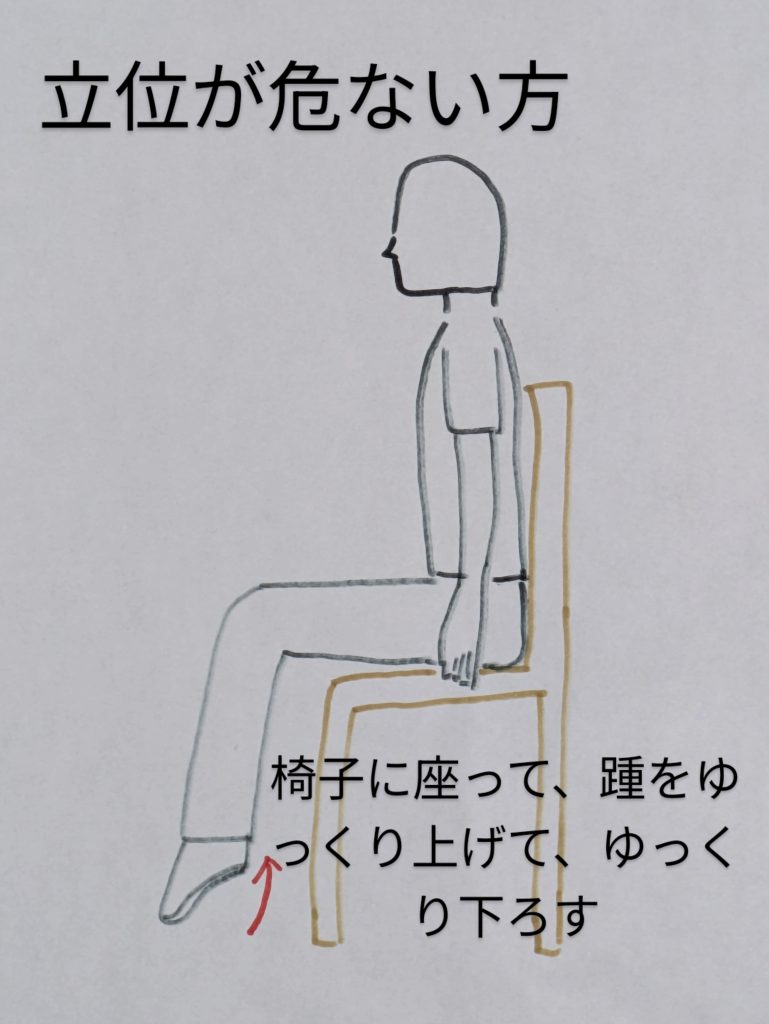

座っている時間、立っている時間が長いと、時間経過により液(水分)が下へ下へと下がります。通常、下に下がった液(水分)は心臓や筋のポンプ作用によって上へ押し返します。筋肉は収縮するとポンプのように血液を押し上げる作用があるのです。つまり、浮腫んでいる部分の筋肉を収縮させる事で筋のポンプ作用を利用し、浮腫みを軽減させる事が出来る…といった仕組みになる訳です。当然、筋肉を使用する機会が減る(要するに運動不足)もしくは筋肉自体が減少している場合には、血液を押し上げられずに、浮腫みが増悪しやすい、といった状態になります。

①「なんでこんなに腫れてるのかね。なにもしてないのに。」

⇒何もしない=運動もしていない のパターンが良くありまして…

循環器や腎臓機能に異常が無い場合には、運動しましょう。激しい運動をする必要は無く、座った状態、座るのも辛いのであれば、寝ながらでもいいです。基本的には浮腫んでいる部分の大きな筋肉を収縮させる事が大切です。足の浮腫みの場合にはふくらはぎ(下腿三頭筋、ヒラメ筋)を働かせましょう。

②「水の飲みすぎかね。」

⇒実は、水の飲まなすぎも浮腫みます。水分の摂取量が不足してしまうと、人間の身体は、これ以上体内の水分を逃がさないように、水分を溜め込もうとする働きをしてしまいます。浮腫みを解消させるためには、「飲まない」ではなく、「適度に飲む」事が重要となります。適度な水分量は体重(kg)×35(ml)が目安となります。つまり50kgの方の1日に必要な水分量は50(kg)×35(ml)=1750(ml)となります。食事に含まれる水分量は大体600mlほどですので、少なくとも1日に1200ml弱は飲み物で摂取する必要があるという事ですね。

③「塩分は控えてるのになぁ」

⇒実は糖質でも浮腫みます…。塩分には気を付けているけれど、実は甘いものが大好きでたくさん食べてます!といった方もたまにお見掛けします。

糖質は余剰分については肝臓や筋肉にグリコーゲンというものとして貯蔵されます。この、グリコーゲン、その質量の3~4倍の水分と結びつく性質を持っています。また、血糖値をコントロールしてくれるホルモン(インスリン)の働きによって、腎臓におけるナトリウム(塩分)の再吸収を促進させます。そうすると、ナトリウム濃度を薄めるために、体内に水分を溜め込んでしまう。といった仕組みな訳です。

漠然と利用者さまや自分の足、なんだか浮腫んでるなぁと思っている方にほんの少しお役に立てるお話になりましたでしょうか?

浮腫みには色んな原因がありますが、急激に出現した浮腫みについては重篤な病気が隠れている可能性があるため、病院受診が必要かと思われます。また循環器系やリンパ系の障害、腎機能障害などでも生じる事があるため、訪問時の浮腫みの状態観察はとても大切となっています。

たかが浮腫みではなく、重篤な病気の可能性も視野にいれつつ、運動や栄養の指導を合わせて行うよう心がけていきたいと思います。

理学療法士 中川友紀恵